(3)宇治茶生産記録簿

京都で荒茶を仕入れると、生産者の「宇治茶生産記録簿」がいただけます。生産記録簿には生産者名、住所、製造工場名、工場住所、茶園所在地、茶品種、茶種、茶期、摘採方法、施肥履歴、防除履歴、生葉数量、荒茶数量等々色々な生産情報が記載されています。その中に覆下栽培茶については、直か棚か、本ズか寒冷紗か、手摘みかハサミ刈か、のほか被覆日数が記載されています。

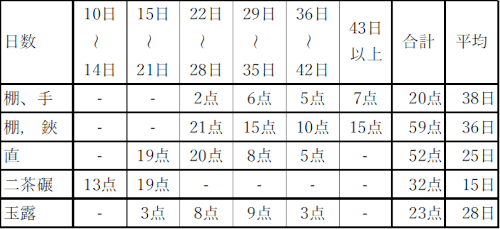

我社が平成27年に京都茶市場で落札した碾茶と玉露と「入れ付け」で仕入れた碾茶と玉露の被覆日数を調査しました。

表1

・「棚、手」は一番茶、棚覆い、手摘み碾茶です。

サンプル数は20点で、最短被覆期間は24日間、最長は48日間、平均は約38日間でした。20点のうち17点が32日間以上の被覆期間です。細かく見ると32日間から46日間の2週間にバラケています。

・「棚、鋏」は一番茶、棚覆い、ハサミ刈り碾茶です。

サンプル数は59点で、最短被覆期間は23日間、最長はなんと68日間、平均は約36日間でした。59点のうち約半数の30点が23日間から31日間に固まっています。また10点が35日間から38日間に固まっています。それ以上の20点はバラバラです。これから見ると、「棚、鋏」は品質の格差が大きいように思います。

・「直」は一番茶、直覆い、ハサミ刈り碾茶です。

サンプル数は52点で、最短被覆期間は17日間、最長は41日間、平均は約25日間でした。

52点のうち約6割の31点が19日間から25日間に固まっています。35日間以上の特殊なものも少数ありますが、「棚、鋏」に比べて、品質の格差は少ないと思います。

・「二茶碾」のサンプル数は32点で、最短被覆期間は10日間、最長は20日間、平均約15日間でした。14日、15日、16日間に18点が固まっています。

・「玉露」のサンプル数は23点で、最短被覆期間は20日間、最長は38日間、平均約28日間でした。23点のうち9点は20日間から24日間に固まり、残りの14点は28日間から38日間に固まっており、2つのグループに分かれます。前者の9点はハサミ刈り玉露で、後者の14点は手摘み玉露です。

「簀下十日、藁下十日」に関係する「棚、手」の平均被覆日数は38日間、「棚、鋏」は

36日間と実際の被覆日数は20日間をはるかに超えていることが証明できます。

(4)覆下栽培のはじまり

露地栽培だった碾茶栽培が覆い下栽培に変化したのは、戦国時代から安土桃山時代にかけてと思われますが、「何時、誰が始めたか?」を証明する歴史資料はありません。

しかし、ポルトガルの宣教師ジョアン、ロドリーゲスの著した「日本教会史」によれば天正年間(1573年~1592年)、宇治において覆い下栽培は一般化されており、織田信長、豊臣秀吉、千利休は緑の美味しい抹茶を飲むことができたのが分かります。

中国には覆い下の栽培はなかったので、覆い下栽培の碾茶、抹茶は日本独自の発明だということができます。

最初、覆いの発明は宇治の碾茶生産家が新芽を霜の被害から守る目的から始められたと考えられていますが、覆いの効果は霜よけだけではなく、抹茶、碾茶の品質に絶大な効果、変化をもたらしました。

茶園を直射日光から遮ることによって、新芽は葉緑素を増加させ緑豊かな新芽になります。また、日光を受ける面積を少しでも増やそうと新芽の表面積を増やし、柔らかく、葉薄く、緑の濃い碾茶に適した新芽になります。また、根から吸収された旨みの元であるアミノ酸類がカテキンに変化する割合が少なくなり、旨みに富んだ味になります。また、覆い下栽培によりジメチルスルフィドという覆い香が生み出され、香りの豊かな飲み物になります。

それまでの白く苦渋い抹茶が緑色の美しい旨味のある抹茶になりました。

安土桃山時代に茶道が完成し、茶の湯文化が花開いた要因の一つは、覆い下栽培の発明により抹茶碾茶の品質が飛躍的に良化したことであると考えられます。

(5)現実と言い伝えとの乖離の原因は?

実際の棚覆い下栽培日数平均37日間と「簀下十日、藁下十日」(20日間)の差はどこから生まれたのでしょうか?

(あ)品種が無かったから

①品種のなかった在来実生の時代は摘採適期が非常に短く、製茶の期間は11日前後とされていた。<永谷重賢「製茶手引」>

②江戸時代の「京都御所役向大概覚書書」に、お茶摘初めは「立春より八十日目」、太陽暦の4月24日、25日ごろとされており、現在より早く茶摘みが始められていた。<堀井信夫「宇治茶を語り継ぐ」>

③江戸時代の反当り碾茶荒茶生産量は私の推計で30kg、明治時代は平均約40kg、大正時代は平均約60kgで、現在の反当たり平均約110kgから比べると非常に少ない数量です。この数字からも、現在より早く茶摘みが始められ、製茶期間も短かったことが分かります。

(い)堀井式碾茶機械が無く、焙炉による製茶だったから

現在の堀井式碾茶炉では、手摘みで1時間平均60kg、ハサミで平均90kgの生葉

を流しています。焙炉手製時代の1焙炉1時間当たりの平均製茶数量を書いた書物はありません。手揉み煎茶よりは多いとは思われますが、非常に少ない数量であったと考えられます。

(う)蒸が手蒸しだったから

若い若い芽から摘み始めなければならなかったのかのもう一つの理由は蒸しにあります。

本格的な碾茶用蒸し機が出来たのは、昭和23年の京茶研式碾茶蒸機が最初で、戦前までは全て手蒸しでした。ということは、宇治では明恵上人の1217年以降大正末期(1926年)まで700余年間は、手摘み、手蒸し、手製で碾茶は造られていたということで、手摘み、機械蒸し、機械製造の碾茶の歴史はまだ60年しかないということになります。

手蒸しは、鶺鴒釜(セキレイガマ)の上に台輪を乗せ、その上に蒸籠(セイロ)を置きます。台輪の中央には穴が開いており、そこから蒸気が吹き出ます。セイロに茶葉を入れ箸で広げ、蓋をして蒸します。蒸せた葉は走り(ハシリ)に開けて団扇で冷まします。冷ました葉は冷まし籠(サマシカゴ)に移し、古葉や屑を取り除きます。そして、蒸し葉一焙炉分約400gを助炭(ジョタン)の上にひろげ、さらえ(サラエ)という竹製の熊手状の道具を持ってあぶりました。

現在の蒸し機とは、蒸気量と蒸気圧と葉に対する打圧において格段の差がありました。そのため、中山(ナカヤマ)を過ぎて硬葉化(コワバカ)すると裏白(ウラジロ)が増えて、染まり(ソマリ)にくくなります。昔は、手に藁草履(ワラゾウリ)をはめて染まらない蒸し葉を走り(ハシリ)の上でパンパン叩いて色を付けたそうです。

(6)私の考え

私は製品の品質さえ良ければ、覆い下日数なんて縛る必要はないと思っています。

かぶせでも玉露に劣らない覆い香で味の良い品質のかぶせはありますし、棚栽培で玉露として上場される茶の中に玉露しては恥ずかしい香味の玉露もいっぱいあります。

かぶせとして栽培されて履歴はかぶせでも品質は玉露のお茶もあるし、玉露として栽培されても、品質的にはかぶせの茶はいっぱいあるということです。

(7)結論

「簀下十日、藁下十日」という宇治の古い言い伝えは残していかなければなりませんが、この言い伝えを根拠にして覆い下日数20日間を覆い下栽培茶である碾茶、玉露の最適被覆期間とするのは誤りです。