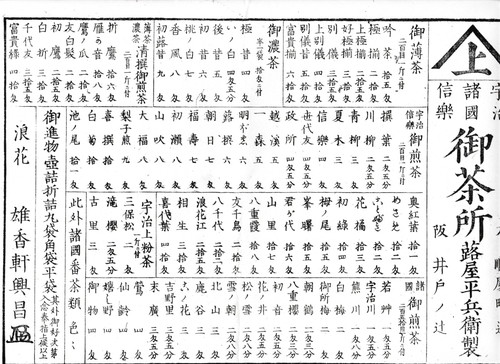

図1:天保6年(1835年)、大阪の引札

*クリックすると別画面で拡大表示されます。(画像サイズが大きいのでお気をつけください。)

天保6年(1835年)に大阪で発行された引札です。「雁ケ音」「白折」は「清撰御煎茶」として販売されています。最上段は全て碾茶からできたものです。お薄の名前は「別儀」(げつぎ)か「揃」(そそり)が使われています。

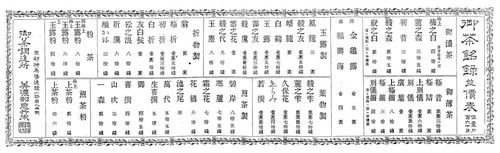

図2:美濃部定価表(明治期)

*クリックすると別画面で拡大表示されます。(画像サイズが大きいのでお気をつけください。)

明治期、京都美濃部の定価表です。「雁がね」「白折」は折物製に入っています。

ここでもお薄の茶銘は「別儀」「揃」です。「葉物製」は手挽き茶臼では挽けない薄葉のごつい硬い部分を急須で使用したものです。玉露製は販売されています。粉茶ははんばいされていますが、玉露の茎、煎茶の茎は販売されていません。