宇治茶写真その11

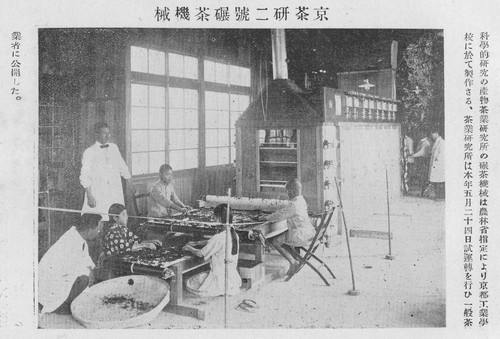

「京茶研2号碾茶機械」(宇治、京都府立茶業研究所)……碾茶機械、

写真の京茶研第2号型碾茶機械は昭和3年に農林省の指定により久世郡宇治町の京都府立茶業研究所内に設置されました。

4尺巾の金網の5段式で熱源は電熱でした。京茶研第1号型碾茶機械は、宇治郡宇治村五ケ庄共同製茶組合に大正15年5月15日に設置されています。これも熱源は電熱でした。

昭和5年に宇治郡宇治村の平野甚兵衛と紀伊郡向島村の玉井源次郎が設置した京茶研第3号型碾茶機械は煉瓦炉の2段式で熱源は無煙炭でした。平野甚兵衛は品種「あさひ」「駒影」を選抜した平野甚之丞の父です。玉井源次郎は当時京都府茶業組合聯合会議所の会頭でした。

京都府立茶業研究所は京都府下の茶生産家や茶業者の期待に応えて、大正15年3月15日に久世郡宇治町に創立されました。初代所長田辺貢、二代所長浅田美穂など、陣容はすばらしく、その研究、開発も目覚ましいものがありました。それは大正時代が日本茶業の一大変革期にあったことと、国から茶を軍事利用するための研究開発を命じられたことによるものでした。

宇治茶写真その12

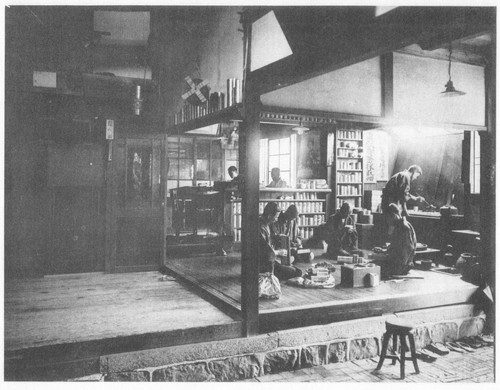

「拝見場と帳場」(宇治、山利)……拝見場、帳場

久世郡宇治町、辻利兵衛氏の拝見場と帳場(ちょうば)です。宇治の茶問屋では、色々な場所を「何々場」と読んでいました。

拝見場(はいけんば)……お茶を審査する場所。

帳場(ちょうば)……事務所のこと。色々な帳面があるから帳場と呼ばれました。

煉り場(ねりば)……乾燥をする場所のこと。乾燥、火入れのことを煉り(ねり)と言います。

流し場(ながしば)……荒茶を仕上げる場所のこと。荒茶を仕上げることを茶を流すという。

精撰場(せいせんば)……荒茶を仕上げる場所のこと。荒茶を仕上げることを精撰という。

仕上場(しあげば)……荒茶を仕上げる場所のこと。

茶撰り場(ちゃよりば)……撰り娘(よりこ)さんが茶撰り台で手撰りする場所のこと。

臼場(うすば)……抹茶室のこと。

宇治茶写真その13

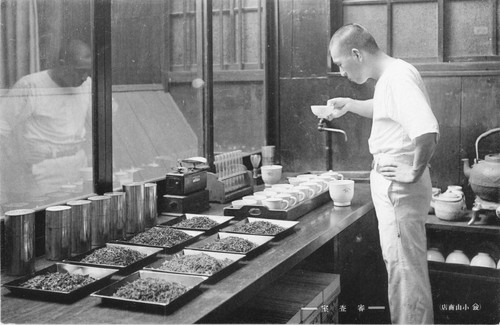

「拝見場、茶の審査」(宇治小倉、山政)……拝見場、拝見盆、見本、試験急須、審査茶碗、秤

久世郡小倉村、小山政次郎氏の拝見場です。審査している人は、宇治碾茶の中心的な品種「さみどり(小山69号)」を選抜した小山政次郎氏その人です。碾茶の審査をしています。審査方法は英国式で、審査急須を使用しています。

私が茶業に入った昭和48年、わが社での審査も急須を使った英国式審査でした。京都茶市場には試験急須が無いため、市場では米国式審査用具で審査しますが、出来るだけ急須審査に近いやり方で審査しています。宇治の抹茶問屋では今でも英国式審査をしている店があります。

宇治茶写真その14

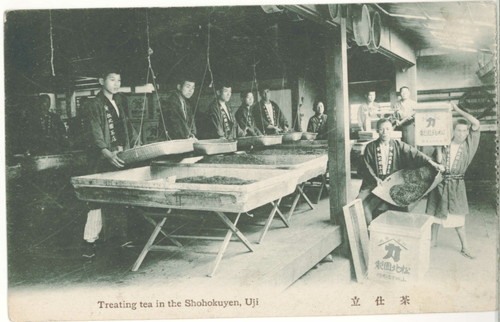

「蔓切り(つるきり)」(宇治木幡、松北)……蔓切り、篩、とおし、箕、缶櫃

宇治郡宇治村木幡の松北園の蔓切り作業風景です。荒茶の仕上げ作業を手作業で行っていた時代(昭和初期まで)の仕上げの最初の作業は「蔓切り(つるきり)」と言われる作業でした。

縄で吊るした目の粗い三番篩、又は四番篩で荒茶をふるい、残った粗い茶と茎を手のひらで切って大きさをそろえました。

何故「蔓切り」と言うかと言うと、昔は藤の蔓で作った弾力性のある篩を使っていたため、蔓で茶を切るから「蔓切り」と言われました。

薄葉の蔓切りには竹製の篩が使用されました。簸出し箕に使用される箕にも、藤の蔓で編んだ和紙を張らない「藤箕(ふじみ)」という弾力性のある箕が使用されたこともありますが、多くは竹を編んだ骨に和紙を張り、柿渋を塗った箕が使われました。

電力のなかった時代の茶の仕上げは全て手作業でした。私が茶業に入った昭和48年には、仕上げ機械は導入されていましたが、全て木製の単独機械で、人が箕で茶を機械に入れていました。また、10kg以下の少ない量の荒茶(碾茶、玉露、煎茶)は篩と箕で手作業で仕上げしていました。

今の総合仕上げ機では、荒茶を昇降機のホッパーに放り込めば、後は全て機械が仕上げしてくれますが、機械を使わず手で茶を仕上げる技術を持っている人が無くなってしまうのは残念な気持ちです。

宇治茶写真その15

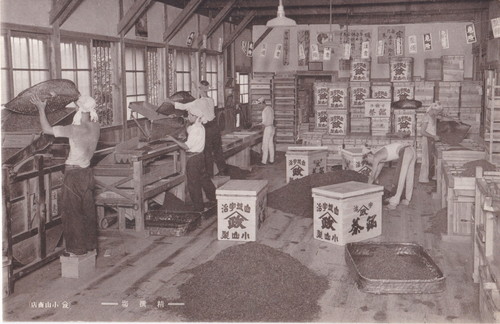

「精撰、仕上げ」(宇治小倉、山政)……精撰場、流し場、仕上げ場、切断機、 唐箕、葉揃え機、箕、茶箱、

久世郡小倉村の小山政次郎氏の精撰場(流し場、仕上げ場とも言う)風景です。

一から最後まで、手で仕上げしていた明治時代までとは違い、多くの仕上げ機械が導入されています。

しかし、全てが木製の単独機械のため、人が箕で茶を入れています。

右と左奥が平行篩、切断機。左手前が唐箕、左二番目が廻し篩。その次の機械は分かりません。6,7台の機械を6名の仕事師(しごとし)さんが動かしていますが、現在なら、1,2名の仕事でしょう。

*次のページも画像があります。携帯でご覧になられる方はご注意ください。