宇治茶写真その16

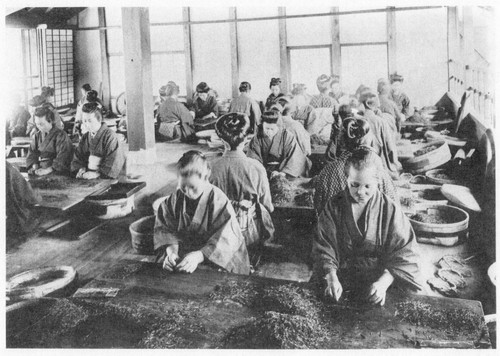

「茶撰り場その1」(宇治木幡、松北)……茶撰り、手撰り、茶撰り台、撰り娘、

宇治郡宇治村木幡、松北園の茶撰り風景です。茶の手撰りをしています。茶を撰っている台を茶撰り台(ちゃよりだい)と言います。長方形の黒く塗った板で、撰り娘(よりこ)さんが手撰りする場所は、四角く黒く漆が塗ってあり、ツルツルしています。

茶撰り台一台に四人の女性が座ります。真ん中に山になった茶一つかみを自分の前のツルツルの場所に拡げ、茎や黄葉を膝の前掛けに落します。撰れた茶は横のボテに入れます。

昭和10年(1935年)に久世郡白川村の服部善一が「服部式電気茶選別機」を発明します。静電気を利用した機械で茶の葉と茎の帯電差を応用して、本茶と茎を撰り分けました。私が茶業に就いた昭和48年(1973年)、わが社にも服部式電気茶選別機」は有りましたが、玉露や上級煎茶などは撰り娘さんに手撰りして頂いていました。

撰り娘さんの手撰り作業が完全になくなるのは、「服部式電子色彩選別機」が導入された昭和50年代中ごろだったと思います。2階の「茶撰り場」から「撰り継ぎ(よりつぎ)お願いします。」と声が掛ると、次に撰るお茶を2階へ運び、撰れたお茶を直に「煉り場」に持って行って「練(ねり)」をします。当時は冷房や除湿設備がなかったので、梅雨時などはすぐに「煉り」をしないと茶の水色が赤くなってしまうのでした。

宇治茶写真その28

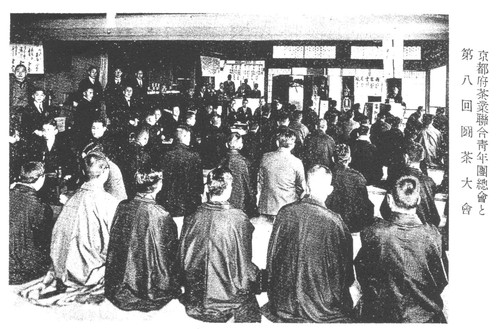

「茶業青年団、茶香服大会」(京都市公会堂)

昭和9年3月15日、京都市公会堂で開催された京都府茶業連合青年団の総会並びに第八回闘茶大会の写真です。京都府茶業連合青年団は昭和2年(1927年)3月15日に、京都市、紀伊郡(今の京都市伏見区)、宇治郡宇治村(今の宇治市木幡地域)、久世郡宇治町(今の宇治市宇治地域)、宇治田原郷の五茶業青年団で結成されました。

五茶業青年団の中で一番早く結成されたのは京都市茶業青年会で大正9年(1920年)のことでした。(日本で一番早く結成された茶業青年団です。)

京都府茶業連合青年団(京茶青)が他の全国の茶業青年団と違う所は、京茶青は茶生産者と茶流通業者が一体となった組織であるという点です。それは、京茶青を誕生させた親組織である京都府茶業組合連合会議所とその下部組織である各地区の茶業組合が茶生産者と茶流通業者の連合組織であったためです。

他の茶産地では、茶生産者と流通業者が利害が対立して、往々にして仲が良くないということを聞きますが、京都ではそういう話をほとんど聞きません。京都の茶流通業者は元茶農家が多く、今でも茶を栽培製造しています。問屋でありながら、個人では茶生産組合員の人もいっぱいいます。長い間、若い茶生産者と茶流通業者が一体となって仲良く青年団活動を行ってきた経験は、京都茶業に非常に良い結果をもたらしていると思います。