原崎源作…富士製茶支配人、再製機発明

安政5年(1858年)榛原郡地頭方村生れ。明治19年(1886年)より茶再製機械の研究開始。明治21年(1888年)富士商会設立支配人。明治32年(1899年)原崎式再製釜が特許権取得。大正13年(1924年)原崎製茶研究所より原崎式製茶機を発売。昭和21年89歳で没した。

「茶業の友」誌、「茶業界」誌、「京都茶業」誌などに多くのすばらしい論説を書いています。

鈴木孫太郎…明治末期、大正、昭和初期、日本一の製茶理論家、執筆者

鈴木孫太郎…明治末期、大正、昭和初期、日本一の製茶理論家、執筆者明治13年(1880年)榛原郡五和村生れ。37年(1904年)金谷町役場就職。明治40年(1907年)静岡市富士製茶会社に入社。原崎源作の下で製造を研究。大正15年(1926年)退社後、安倍郡茶業組合技師、静岡県茶業組合聯合会議所技師、農林省茶業試験場嘱託を歴任。昭和5年(1930年)没。静岡市瓦場の共同墓地に埋葬された。ペンネーム、スマ生、黒衣生、潮山生。

私は「茶業界」誌を読むまで鈴木孫太郎を知りませんでした。静岡県の茶業雑誌「茶業の友」誌と「茶業界」誌をほぼ全て、現存する約500冊を読みました。多くの筆者が数多くの論文、文章を書いていますが、その中で一番分かりやすく的確に茶そのものと手揉技術と機械製茶と茶業界の進むべき道を書き続けているのは鈴木孫太郎です。100以上の論文を書いています。しかし、静岡茶業史、日本茶業史を読んでも鈴木孫太郎の名は一切出てきません。不思議です。日本茶業界は鈴木孫太郎に学ぶことが多いと思います。

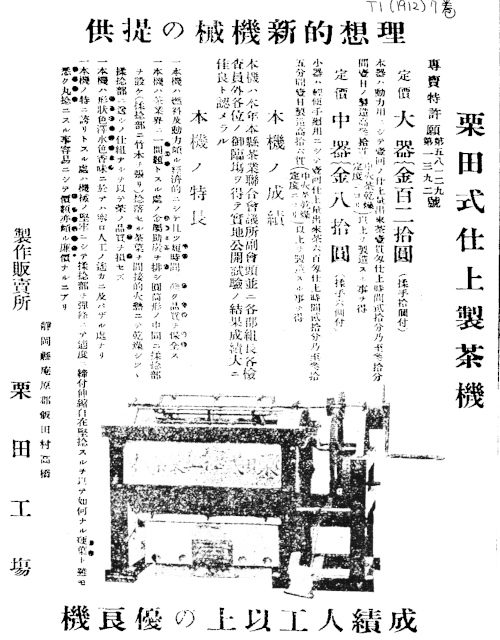

「栗田式仕上製茶機」(精揉機)(大正元年、1912年)

*クリックすると別画面で拡大表示されます。(画像サイズが大きいのでお気をつけください。)

「茶業界」誌第7巻(大正元年、1912年)に掲載された「栗田式仕上製茶機」(精揉機)の広告です。大器は動力、小器は軽便手廻しです。揉捻部の金属を排し、竹、木を張っています。「成績人工以上の優良機」と、この機械は品質(形状、色沢、水色、香味)において、手揉製茶より優れていると宣伝しています。

大器は120円で、一回の仕上げ量は一貫目(3.75kg)で使用時間は20分から30分間で、一日で30貫目(112.5kg)の製造能力だと説明されています。大正10年(1921年)の静岡県に於ける精揉機シェアの第1位は栗田式で22%です。

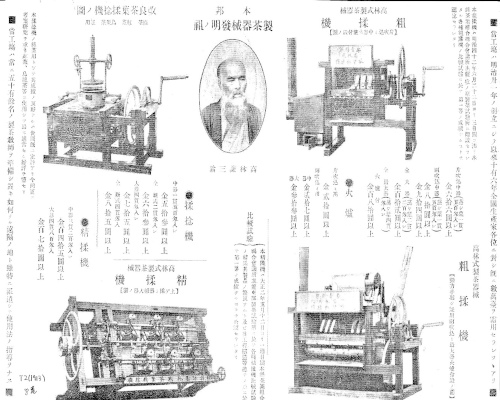

高林式製茶機械(松下工場)(大正2年、1913年)

*クリックすると別画面で拡大表示されます。(画像サイズが大きいのでお気をつけください。)

「茶業界」誌第8巻(大正2年、1913年)に掲載された高林式製茶機械(松下工場)の広告です。

粗揉機の最大器は四貫機(15キロ機)です。大正2年には最大器であった四貫機ですが、令和2年の現在ではほとんど使用されなくなっています。私の知る限りでは、現在でも四貫機を現役で使用している茶工場は京田辺市の2工場のみです。揉捻機はジャクソン型です。

緑茶、紅茶、烏龍茶にも適していると書かれています。揉捻機の大器も四貫機です。精揉機の最大器は四貫八百匁入りで、揉み手が3個づつ二列に並んでいる。現在では見られない構造です。

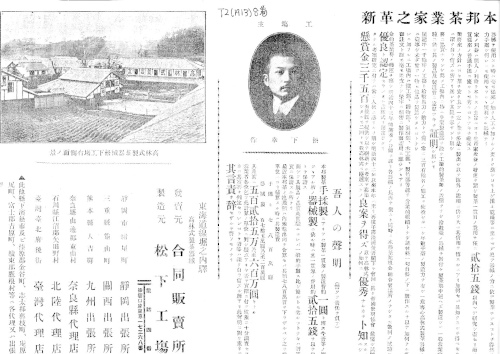

図9、松下工場(大正2年、1913年)

*クリックすると別画面で拡大表示されます。(画像サイズが大きいのでお気をつけください。)

「茶業界」誌第8巻(大正2年、1913年)に掲載された松下工場の広告です。東海道堀之内駅前の松下工場は屋建坪千余坪、職工三百余名で年間数千台の機械製造能力を持っています。静岡、関西、九州、台湾ほか全国各地に出張所、代理店を持ち、この当時全国一の機械メーカーでした。

大正2年当時の製造費は手揉製で一貫目約一円、機械製では約25銭でした。