●杉山彦三郎…「やぶきた」生みの親

安政4年(1857年)安倍郡有度村生れ。明治4年(1871年)より山林を開拓し茶園3町歩を開く。

早くから茶の品種改良が茶業改善の基盤であることを唱え、明治23年(1890年)頃より試験茶園を設け、早、中、晩の種子を採集、栽培したがよい結果が得られず、栄養繁殖(若枝の取り木)が確実であることをつかんだ。早、中、晩性種の組み合わせ栽培が杉山の茶園栽培の理想であった。杉山彦三郎は「やぶきた」の成功を見ることなく、昭和16年(1941年)85歳で没した。戦後、昭和30年、40年代に茶園の品種化が進み、昭和53年(1978年)には茶園の品種率は50%を超えました。その品種のうち「やぶきた」は85%を占めています。令和5年(2023年)の現在に於ても、全茶園面積の70%以上が「やぶきた」です。「やぶきた」の露地煎茶の香りは、今でも群を抜いていると思います。かぶせた「やぶきた」は魅力がないと思います。

●川崎正一(写真無し)

明治16年(1883年)大阪府泉南郡沼野村(現在の岸和田市)生れ。明治37年(1904年)東京帝国大学農科大学実科卒業。各県農林学校教諭を歴任後、静岡県農事試験場技師、静岡県茶業組合連合会技師、京都府農業技師、京都府農事試験場技師を務めた。その間、「茶業界」誌、「京都茶業」誌に論文を多数書いています。帰郷後、大正11年(1922年)岸和田市会議員、大阪府会議員に当選。昭和8年(1933年)より4年間、岸和田市長を務めました。

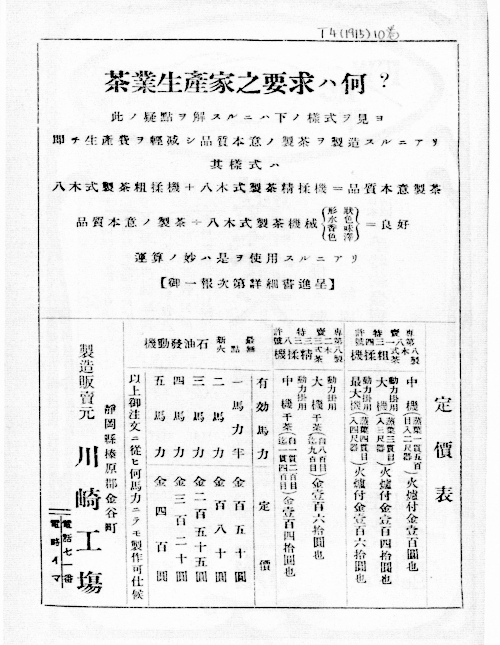

●川崎工場(大正4年、1915年)

「茶業界」誌第10巻(大正4年、1915年)に掲載された川崎工場の広告です。

動力として石油発動機が初めて登場します。粗揉機の最大機(4貫機)が160円に対して5馬力の石油発動機は400円と超高価です。

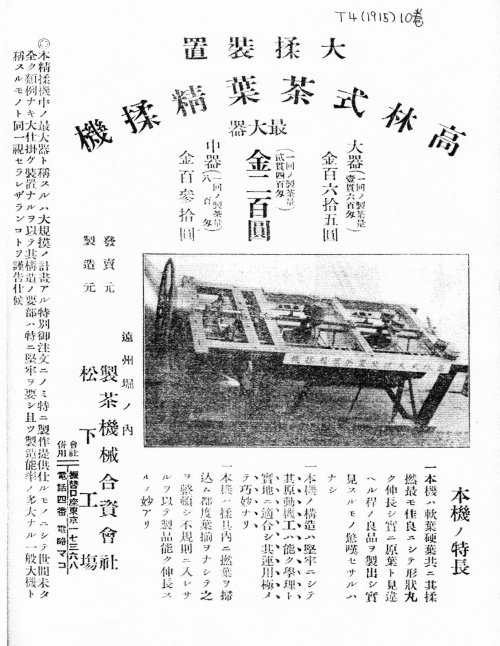

●「高林式茶葉精揉機」(大正4年、1915年)

「茶業界」第10巻(大正4年、1915年)に掲載された「高林式茶葉精揉機」の広告です。

「大揉装置」とある様に、大型化を目指しているようです。第1次世界大戦の影響です、最大器は1回の製茶量二貫四百匁(9kg)で200円です。この精揉機は「撚葉を掃込む都度葉揃えをなしてこれを整頓し、不規則に入れざるを以て、製品能く伸長するの妙あり。」と説明されています。

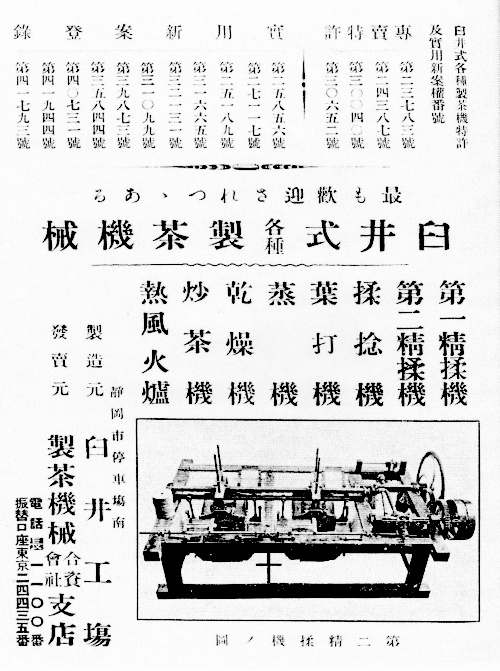

●臼井式各種製茶機械(大正6年、1917年)

(12)図13は「茶業界」第12巻(大正6年、1917年)に掲載された「臼井式各種製茶機械」の広告です。

臼井式第一精揉機は小手揉装置で、第二精揉機は大手揉です。静岡県では製茶機械が激増し、大正元年度12420台が大正6年度には2万台以上になりました。特に、揉捻機と精揉機が激増し、揉捻機は大正元年度1460台が5年度には3058台、精揉機は元年度69台が5年度には2670台になりました。